神社やお寺でお参りをした際に、自宅に神棚がないと、お守りやお札を受け取ったもののどこに飾っていいのか悩んでしまいますよね。お守りやお札は、神様に足を向けない清潔で高い場所がおすすめです。

本記事では、お守りやお札を置く場所のルールや飾り方、種類による置き場所の違いを解説します。また、部屋作りにおすすめな神棚も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

寝室の足元を厄除けのお守りやお札を置く場所にしてもいい?

お参りをして受け取ったお守りやお札を、寝室に飾るのは問題ありません。しかし、お守りやお札を足元に飾るのは、神様を見下すことになってしまうためおすすめできません。

お守りやお札を飾る場所には、推奨される置き方があります。それらにあわせて飾るとよいです。また、受け取ったお守りの種類によっては、飾る場所が変わります。悩んだりわからなかったりする場合は、お守りやお札を受け取るタイミングで確認するのがおすすめです。

寝室に飾る場合は、枕元に飾ったり壁の高い位置に飾るのがよいでしょう。

| 神棚 壁掛け お札立て 鎮守の杜 集う神々 桧と真鍮の神棚 棚板不要 壁に 御札立て 神棚 神具 仏具 盆提灯 やまこう 山幸 価格:9999円 |

神社やお寺でもらったお守りやお札はどこに置く?置き場所のルール

続いて、お守りやお札をもらう前に知っておくとよい置き場所のルールを紹介します。

お守りやお札の正面は日の当たりやすい東や南向き

お守りやお札を飾る際は、太陽の昇る東や日中に日があたる南向きがおすすめです。

家の構造的に東や南向きに飾れない場合は、ほかの方角でもかまいませんが日中に日があたるかどうか注意する必要があります。

種類によっては飾るべき方角が決まっている場合もあるため、お守りやお札にあわせて飾るのがおすすめです。

お守りやお札は清潔な場所に飾る

お守りやお札の周りは清潔に保つ必要があります。そのため、常に清潔に保てる場所に飾るのがおすすめです。

たとえば、湿気が多くカビが発生しやすい場所やキッチンの汚れが飛びやすい場所は清潔に保ちにくくなります。

神棚がある場合は神棚をこまめに手入れし、飾る場合は白い布をしいて清潔感を出すのもおすすめです。

お守りやお札を壁に貼る場合はテープで貼る

飾る場所がなく壁に貼る場合は、テープで貼るのがおすすめです。この際に、画鋲で貼るのは避けましょう。

お守りやお札には神様の魂が入っていると考えられているため、魂を針で刺すのはよくありません。

飾る手段がない場合は、お札を飾るようのマグネットケースや簡易的なお札用ホルダーがおすすめです。

てぃも

てぃも直接壁に貼ると色褪せたりテープの跡が付いてしまうため、透明の袋に入れて飾るのもおすすめです。

神棚がない場合のお守りやお札の飾り方

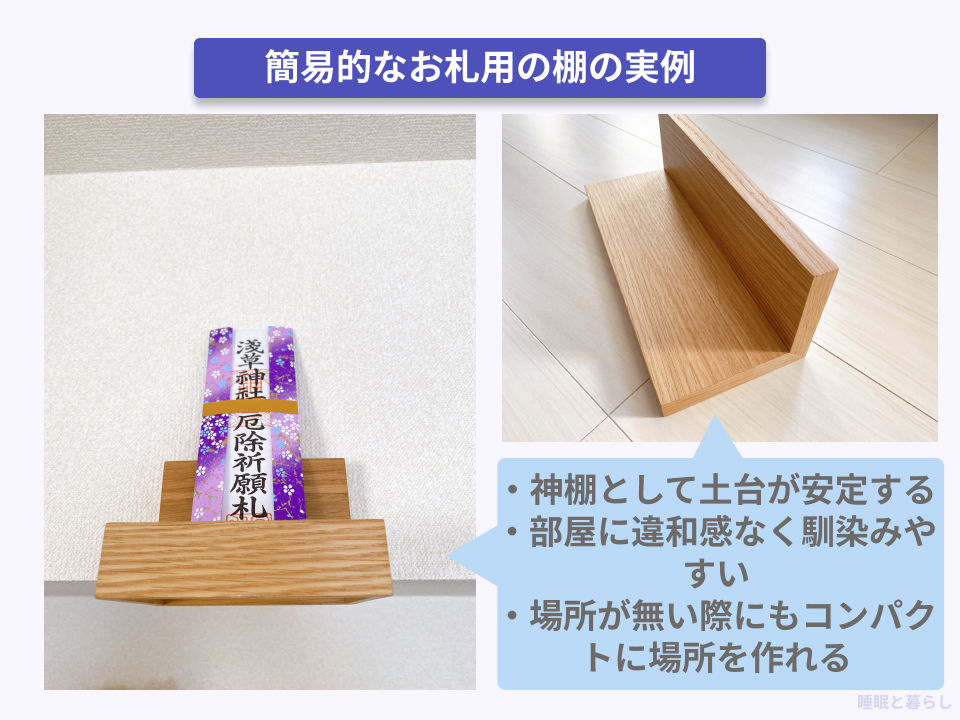

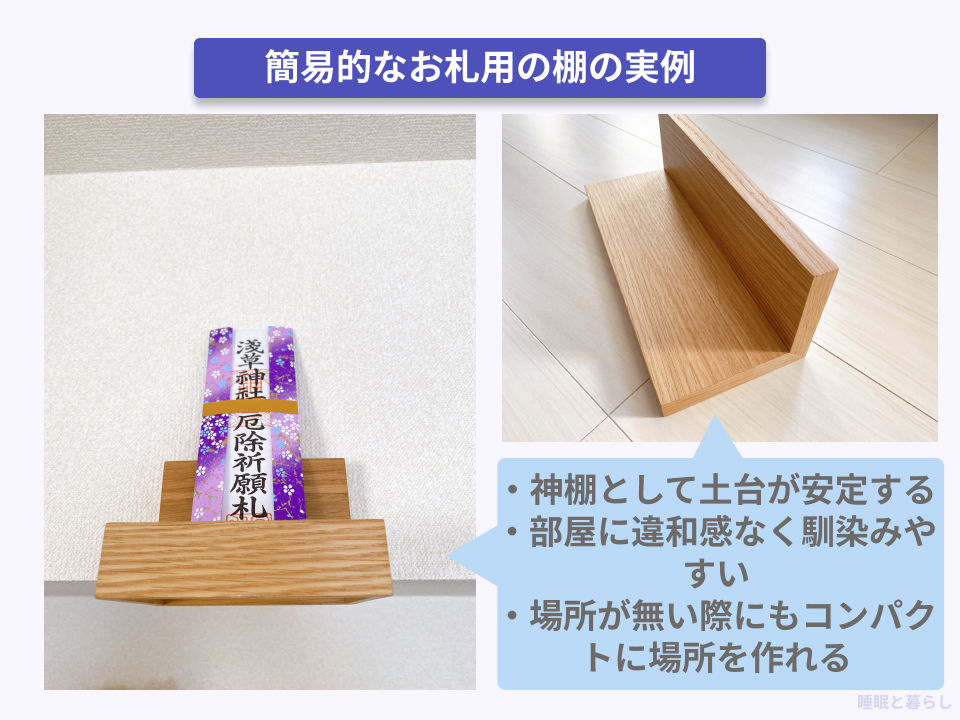

神棚がない場合は、市販で販売しているインテリアを活用して簡易的にお札用の棚を作るのがおすすめです。

壁に貼り付ける場合、テープが劣化してしまいお札に色が付いてしまったり壁に跡が付いてしまったりする可能性があります。

簡易的な棚を活用する場合は、壁に貼り付けるマグネットタイプや壁に掛けて使えるタイプがおすすめです。

私は一人暮らしの際に初めてお札をもらい、最初は置く場所がわからずに自分で簡易的に高い場所に神棚を作っていました。その際は、お札が1枚だけ置けて壁に付けられる小さな板を使っていました!

お守りやお札の置き場所による意味の違い

次に、お札の意味によって異なる置くべき場所を解説します。

厄除けのお守りやお札は玄関を置き場所にする

厄除けのお札は、玄関に置くのがおすすめです。

玄関は、さまざまなものが入ってくる場所なので悪いものが入ってこないようにお札が守ってくれます。外から入ってくるのを防ぐため玄関の外側に貼るか、外側に向けて玄関に貼り付けるのがおすすめです。

貼り付ける際は、自分の目線より高い位置に貼るようにしましょう。

家内安全のお守りやお札はキッチンを置き場所にする

荒神様のような竈の神様にお参りして受け取ったお守りやお札は、キッチンに置くのがおすすめです。

火を使う場所に祀る神様なので、キッチンに置く場合は、換気扇や台所のコンロ周辺に飾るのがよいと言われています。

家の繁栄や家内安全をお祈りする場合におすすめです。

アパートの場合はリビングをお守りやお札の置き場所にする

リビングは、人が最も集まるためお札を置くのに適した場所です。

アパートの場合は、外から見える場所にお札を貼りにくかったり神棚を置けないケースもあります。その場合は、リビングに簡易的にお守りやお札を置く場所を作ることが可能です。

お札を置くには適していますが、汚れもたまりやすいのでこまめに手入れをする必要があります。手入れの手間を減らすには、お札用に高さのある棚を用意するのがおすすめです。

お守りやお札を置いてはいけない場所は?

神社やお寺で受け取ったお守りやお札には、置いてはいけない場所があります。

たとえば、トイレや浴室などの水回りは汚れやすいため置いてはいけない場所のひとつです。また、寝室に置く際はベッドの足元や、お守りやお札に足を向けてしまう場所は避けましょう。

そのほかに、高い位置に棚を作った場合でも、真下を人が頻繁に通るような階段や廊下などの場所は避けた方がよいです。

置く際は、神様を祀っていることを忘れないようにしましょう。神様をしっかりと祀る気持ちを込めて、お守りやお札の置き場所にもこだわるのがおすすめです。

清潔で心地よい部屋を作りやすいおすすめの神棚

ここらからは、お守りやお札を飾れるおすすめの神棚を紹介します。

2万円以内で買えるファミリー向けの神棚

神棚を購入しようとすると、商品によって費用はさまざまです。自分の家やオフィスなどで、初めてでも取り入れやすい頑丈でお手頃な値段のおすすめな神棚を紹介します。

| 【ふるさと納税】 カーテンレール神棚 (鳥居)置くだけ! かんたん!モダン神棚シリーズ お神札入れ/お神札立て 紀州産 総ひのき製 やまこう 価格:18000円 |

| 必要なものが全て揃っててお悩み不要 神棚 セット 三社 神具付き 屋根違い三社 つむぎ 神棚セット 東濃桧 東濃ひのき 本格神棚 新築 開店 事務所 神棚セット kamidana あす楽 価格: 15,400円 |

| 神棚 壁掛け お札立て 鎮守の杜 集う神々 鳥居と社殿 桧と真鍮の神棚 棚板不要 壁に 御札立て 神棚 神具 仏具 盆提灯 やまこう 山幸 価格:13998円 |

| 神棚 壁掛け お札立て 鎮守の杜 集う神々 桧と真鍮の神棚 棚板不要 壁に 御札立て 神棚 神具 仏具 盆提灯 やまこう 山幸 価格:9999円 |

| 【即納!】 神棚 モダン サクヤ 壁掛け 地震対策 耐震 おしゃれ 賃貸 マンション ウォールシェルフ 桧 ひのき 送料無料 [RSL] 価格:8800円 |

5千円以内で買える簡易的で便利な神棚

初めて神社やお寺でお札を受け取った場合など、まずは簡易的でもいいから神棚を用意したい人におすすめな神棚や神棚として使える商品を紹介します。

インテリアとしてもおすすめなお守り

続いて、インテリアとしてもおすすめなお守りを紹介します。

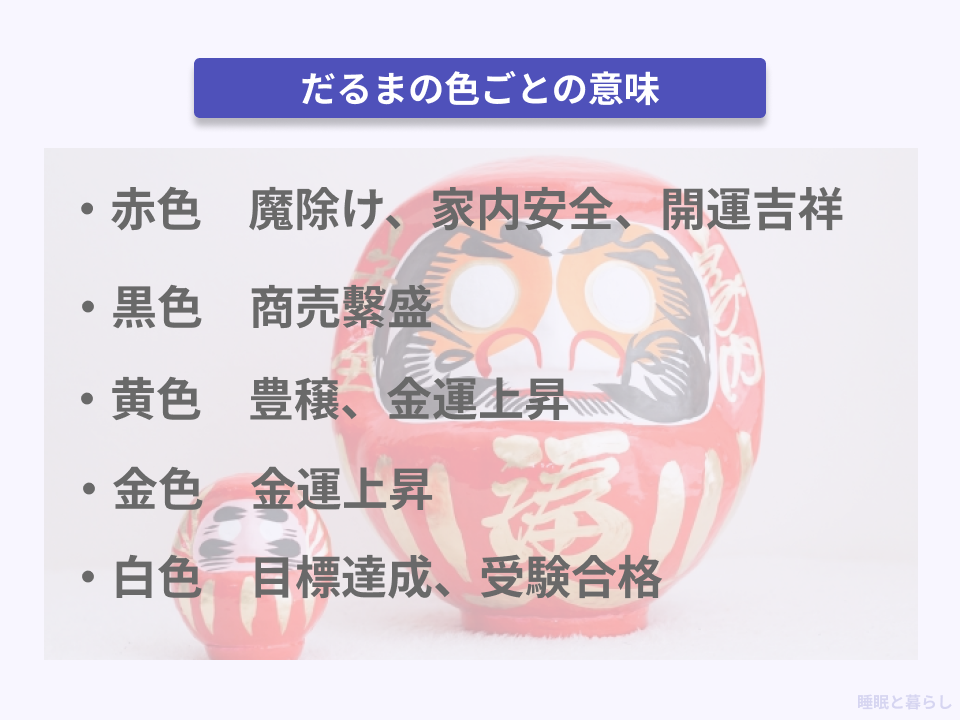

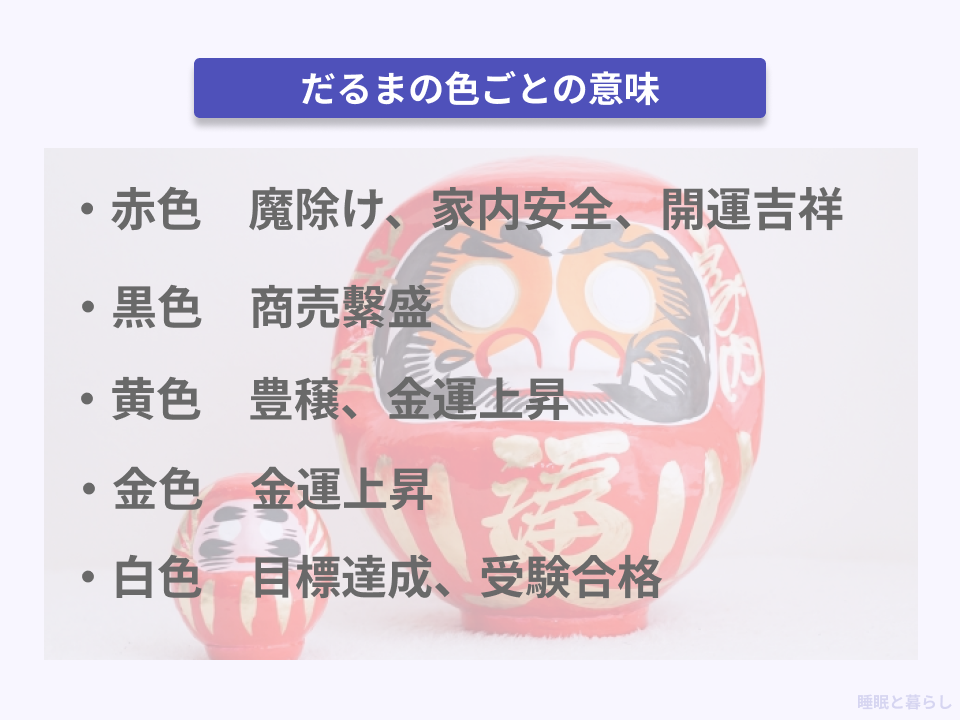

色によって意味が異なるだるま

お守りや願掛けにおすすめなのがだるまです。商売繁盛や開運のお守りや、かなえたい願いを祈願することができます。

定番の赤色は厄除けの意味がありますが、そのほかにも色によって意味が異なるため、願いにあわせて選ぶのがおすすめです。

また、最近ではインテリアとしても置きやすいデザインのだるまも多くあります。自分で購入するだけでなくて贈り物にもおすすめです。

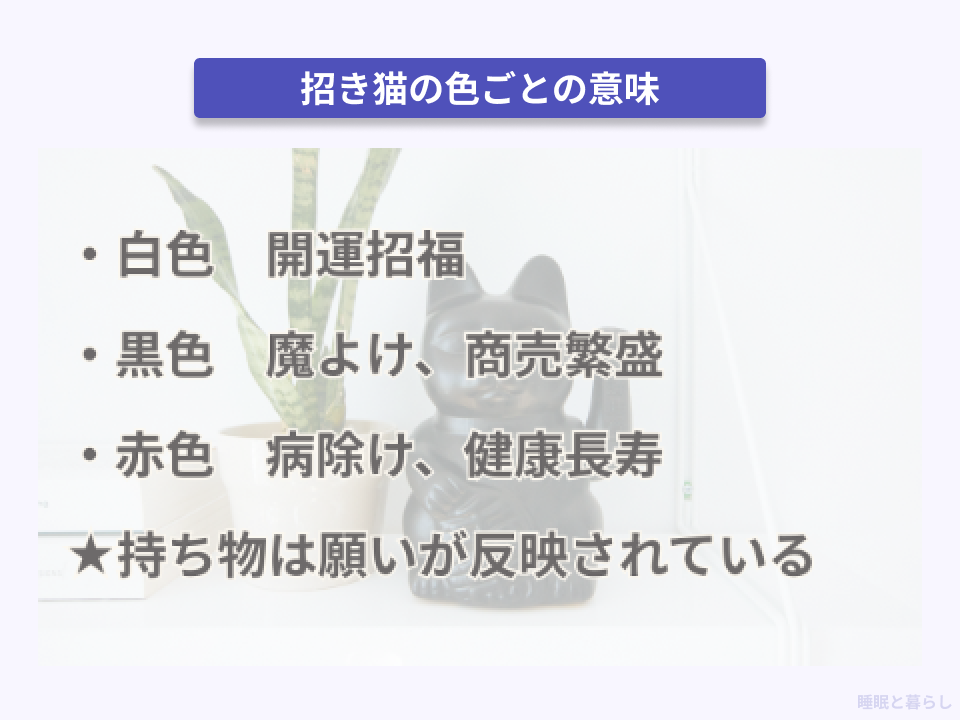

和モダンな部屋に似合う招き猫

招き猫は、家庭に福を呼び込むことで有名なお守りです。大きなサイズからインテリアとして置きやすいコンパクトなサイズまでそろっているため、部屋にあわせてデザインを選べるのが魅力。

左手をあげている猫が人を招き、右手を挙げている猫がお金を招くといわれています。インテリアのなかには、手をあげていないタイプもあるのでデザインで選ぶのもおすすめです。

最近は猫が持つ小判の金額が高額な商品が増えています。小判に書いてある文字で選ぶのもおすすめです!

特徴的な姿に癒されるたぬきの置物

たぬきは「他抜き」と書くこともできることから、周りと差をつける意味があります。商売繁盛のお守りとしておすすめです。

また、たぬきの置物で有名な信楽焼のたぬきは、愛くるしい姿に8つの縁起のいい意味があるのが特徴。たとえば、大きな笠は災難から身を守る意味があり、大きなお腹には冷静さと大胆さを持ちあわせるという意味があります。

そのほかにも縁起のいい意味があるため、家庭に置きやすいサイズのたぬきを飾るのがおすすめです。

まとめ

本記事では、お守りやお札を置く場所のルールや飾り方、種類による置き場所の違いを詳しく解説しました。神棚以外の場所にお守りやお札を置く際は、目線よりも高い清潔な場所がおすすめです。手入れもしやすくなります。

お守りやお札を置く際は、人によっては部屋にスペースがなかったり、置き場所に困るケースもあるかもしれません。しかし、置く場所に困ったとしてもまずは気持ちが大切です。神様に感謝の気持ちを持っていれば、神様も理解してくれます。人それぞれ置く場所が違ったとしても、神様を祀っているという気持ちを忘れないようにしましょう。

よくある質問

寝室にお守りの置く場所を作るのはダメですか?

寝室にお守りは置くことは可能です。ただし、神様に足を向けたり足元になどに置いたりして、神様を見下してしまうような場所は避けましょう。

神棚以外の場所にお守りを置いてもいいですか?

お守りを神棚以外の場所に置く際は、方角や注意すべき点を確認してからルールを守って置く場所を決めるのがおすすめです。